当サイトでは、利便性の向上と利用状況の解析、広告配信のためにCookieを使用しています。サイトを閲覧いただく際には、Cookieの使用に同意いただく必要があります。詳細はクッキーポリシーをご確認ください。

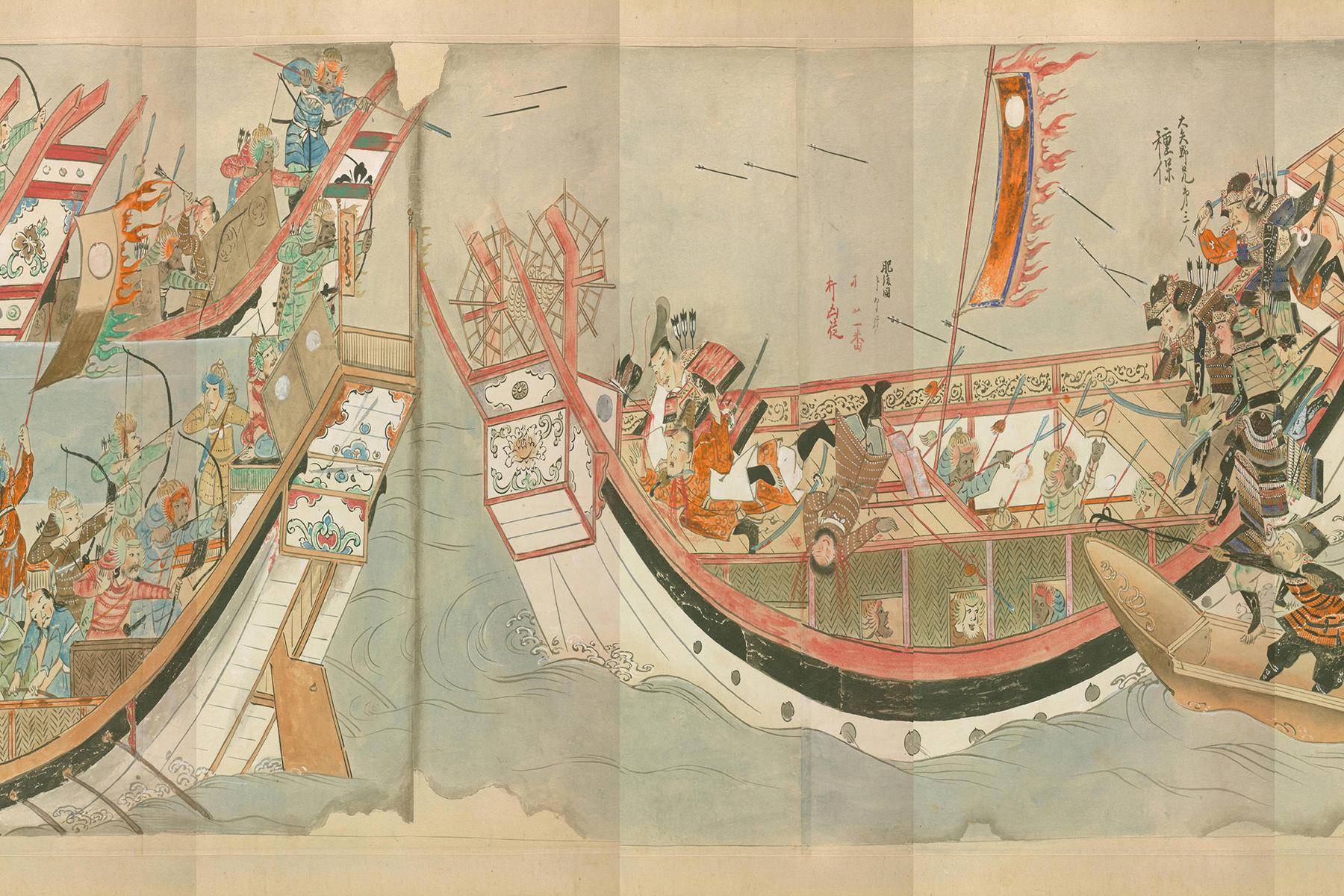

福岡の伝統工芸品 ~現代に息づく匠の技~

福岡県には、風土や時代的背景が色濃く反映された多彩な伝統工芸品が数多くあります。博多織、博多人形、久留米絣、小石原焼、上野焼、八女福島仏壇、八女提灯、7つの経済産業大臣指定の伝統的工芸品、そして35ある郷土色豊かな県知事指定の特産民工芸品の魅力に迫ります。

経済産業大臣指定 伝統的工芸品 ー国指定ー

「100年以上の歴史を有し、現在も継続しているもの」を基準とする日本の経済産業大臣指定伝統的工芸品は、全国約240品目にのぼります。福岡県には7つの伝統的工芸品があり、織物や焼物、人形、仏壇などそのラインナップは多彩です。古くから海外諸国との対外交流の玄関口として発展してきた福岡の地域性が大きく影響しているのはいうまでもありません。そのような風土、歴史的背景から生まれた7つの工芸品。数百年と長い時間、受け継がれてきた技術や製法、変わらない原材料、道具といった伝統は大切にしながらも、時代と共に変わりゆくライフスタイルに順応しながら進化を遂げてきました。今なお、暮らしを豊かに彩り続ける伝統的工芸品をご紹介いたします。

博多織

1241年に中国王朝・宋から博多に持ち帰った技術がルーツとされる織物。絹糸で織られた博多織は生地に張りがあり、着物を締める帯に使われることが多いです。現在でも和服はもちろん、幕下以上の力士が浴衣を締める帯としても愛用されています。江戸時代には幕府に献上されるなど、特別な品としてその歴史を刻んできました。

[地域:福岡市ほか]

博多人形

福岡城築城の際の瓦職人による素焼き人形が博多人形のルーツです。時代は流れ、名工たちの活躍により、日本各地に流通。1900年のパリ万国博覧会に出品され、一躍日本を代表する人形となりました。本物の着物のように見える彩色、人形の顔に生命を吹き込む面相といった高い技術から生まれる繊細さと優雅さ。どこかホッとする和みの表情にも癒される逸品です。

[地域:福岡市ほか]

上野焼(あがのやき)

江戸時代初期の茶人・小堀遠州が全国で作らせた茶道具の窯七ヶ所「遠州七窯」に数えられる茶陶の一つで、当時の茶人たちに大変好まれたという歴史が残っています。特徴は薄作りで軽いことと、多彩な釉薬を用いる点。窯の中で釉薬が溶けることで器に表情が生まれる窯変が素晴らしく、色彩豊かで独特な風合いも魅力的です。

[地域:福智町]

小石原焼(こいしわらやき)

イギリスの陶芸家で、画家でもあるバーナード・リーチに『用の美』と称賛された民陶・小石原焼。その歴史は約350年前にさかのぼります。1958年の世界工芸展グランプリ受賞を機に、1960年代頃から日本全国にその名を知られることとなりました。独特の紋様、土の温かみを感じる素朴さが現代のライフスタイルに馴染むこともあり、今なお全国的にファンが多い焼き物の一つです。

[地域:東峰村]

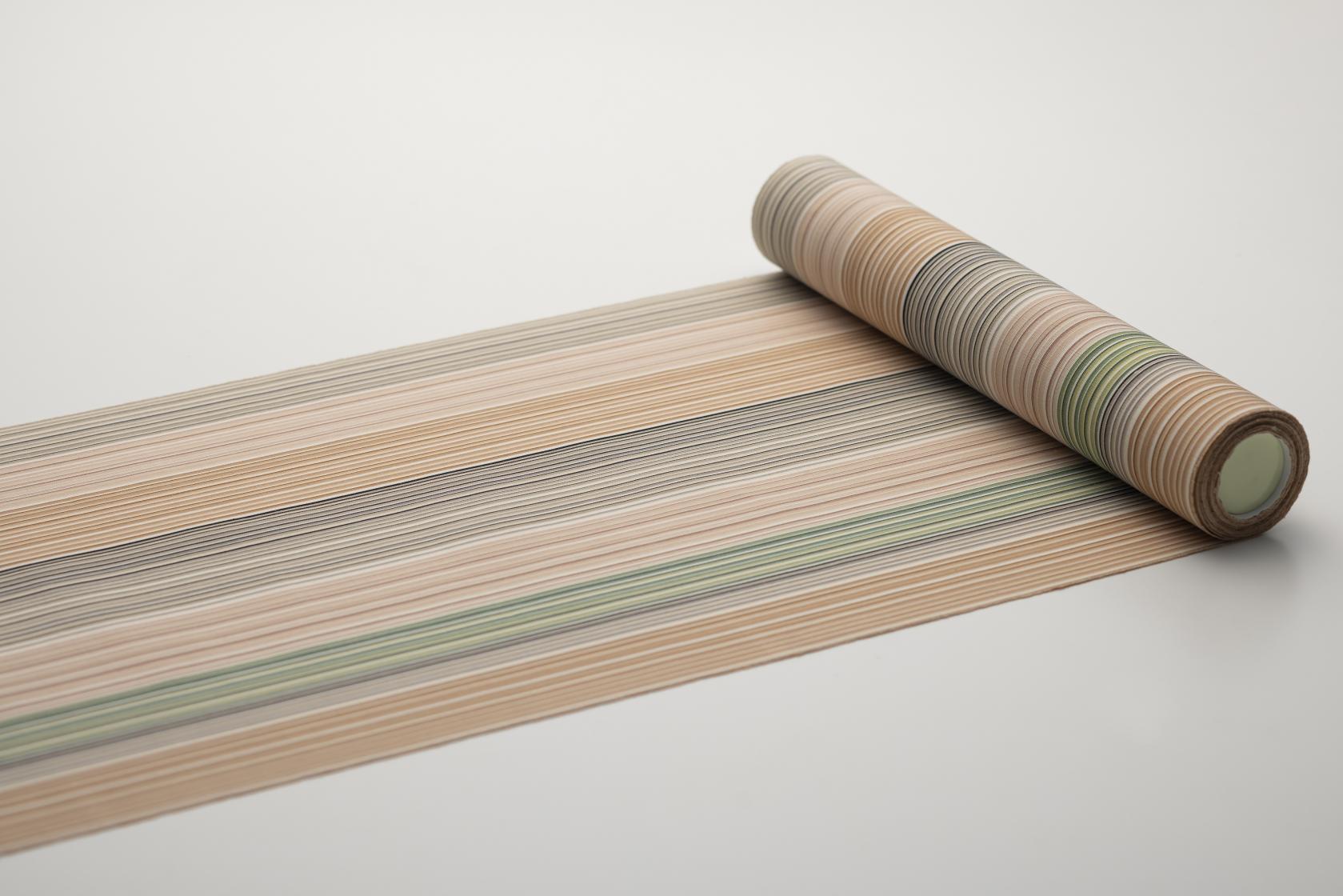

久留米絣(くるめかすり)

久留米絣とは200年以上にわたり続く綿織物の技術。かすれ、にじみと呼ばれる柄のズレが特徴で、先染め織物だからこそ生まれる優しい風合い、温かみを感じられます。元々、農家などの仕事着に使用されてきた久留米絣は、着心地が良く、機能的です。また、ナチュラルな雰囲気は現代の暮らしにもマッチし、日常着として愛され続けています。

[地域:久留米市・筑後市・広川町ほか]

八女提灯

故人の霊が浄土から戻ってくるとされる8月13日〜16日に行われる、日本特有の行事・お盆。霊が迷わず帰ってこれるよう灯すのが盆提灯で、故人の冥福を祈り、感謝と供養の気持ちを表す装飾品です。八女は元々、和紙や竹ひごといった原料はもちろん、手先が器用な職人が多く、古くから生産が盛んに行われていました。日本の提灯作りの礎を築いたといっても過言ではありません。

[地域:八女市ほか]

Column

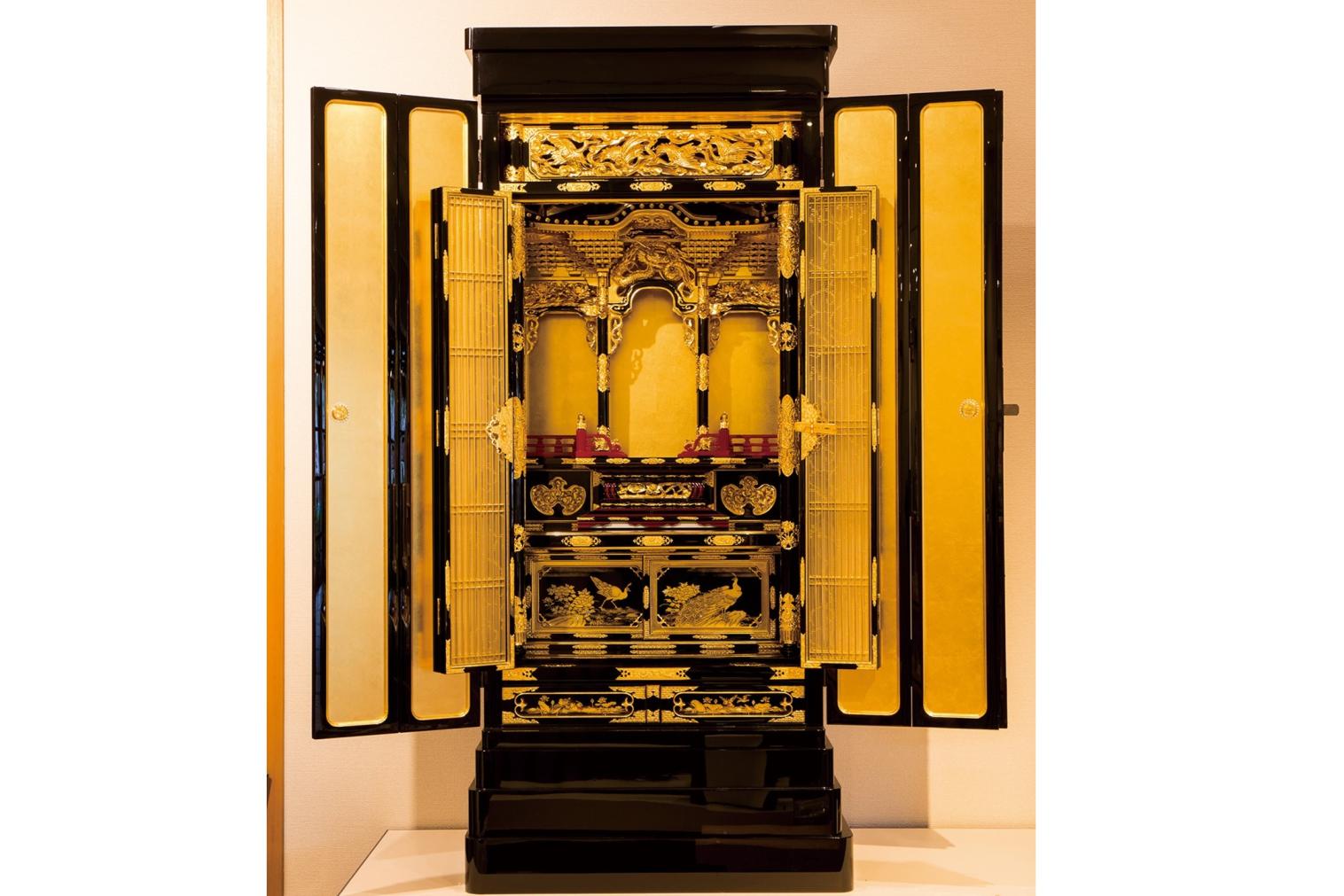

八女福島仏壇

仏壇は家屋のなかに置く仏教の礼拝施設のことで、先祖の名を記した位牌を安置する場です。昔は一家に一台あるのが当たり前で、先祖への供養、感謝の気持ちのシンボルともいえます。そんな仏壇の九州においての製造技術の源流が八女福島仏壇。6部門に分かれた熟練の職人がそれぞれの技術を駆使することでできあがる豪華絢爛な仏壇は、職人技が結集した総合芸術といえます。

[地域:八女市ほか]

福岡県知事指定 特産民工芸品 ー県指定ー

福岡県で製造される郷土色が豊かで、技術・技法が50年以上の歴史があり、今日まで継続している工芸品・民芸品が指定されています。

小倉織(こくらおり)

もっと見る

芦屋釜(あしやがま)

もっと見る

赤坂人形

もっと見る

今宿人形(いまじゅくにんぎょう)

もっと見る

大川組子(おおかわくみこ)

もっと見る

大川総桐箪笥(おおかわそうきりだんす)

もっと見る

大川彫刻(おおかわちょうこく)

もっと見る

掛川

もっと見る

木うそ

もっと見る

きじ車

もっと見る

久留米おきあげ

もっと見る

棕櫚箒(しゅろほうき)

もっと見る

城島鬼瓦(じょうじまおにがわら)

もっと見る

筑後和傘(ちくごわがさ)

もっと見る

津屋崎人形(つやざきにんぎょう)

もっと見る

天然樟脳(てんねんしょうのう)

もっと見る

鍋島緞通(なべしまだんつう)

もっと見る

博多おきあげ

もっと見る

博多独楽(はかたこま)

もっと見る

博多鋏(はかたばさみ)

もっと見る

博多張子(はかたはりこ)

もっと見る

博多曲物(はかたまげもの)

もっと見る

杷木五月節句幟(はきごがつせっくのぼり)

もっと見る

八朔の馬(はっさくのうま)

もっと見る

英彦山がらがら

もっと見る

福岡積層工芸ガラス(ふくおかせきそうこうげいガラス)

もっと見る

孫次凧(まごじだこ)

もっと見る

柳川まり

もっと見る

八女石灯ろう(やめいしとうろう)

もっと見る

八女すだれ

もっと見る

八女竹細工(やめたけざいく)

もっと見る

八女手漉和紙(やめてすきわし)

もっと見る

八女矢(やめや)

もっと見る

八女和ごま

もっと見る

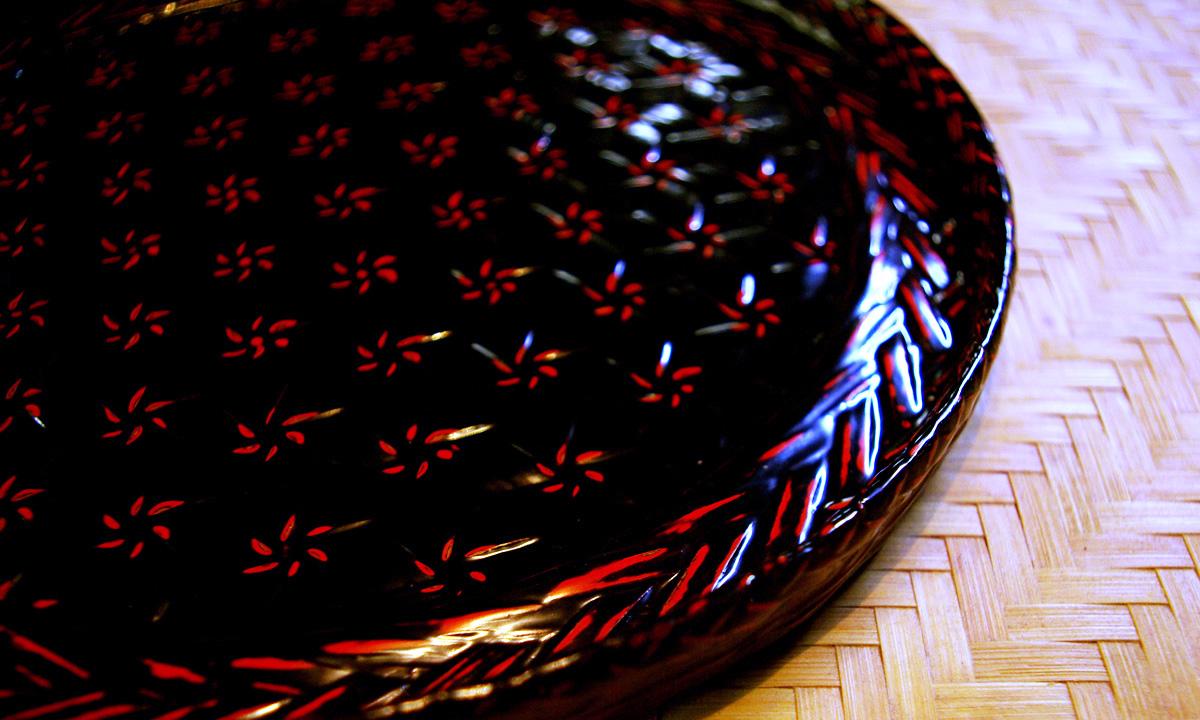

籃胎漆器(らんたいしっき)

もっと見る

高取焼

もっと見る

Column

【取材記事】おもちゃひとつからつなぐ縁「山響屋と津屋崎人形」

山響屋の店主・瀬川信太郎(せがわしんたろう)さんにインタビュー。郷土玩具の魅力に惹き込まれていった理由や信太郎さんを通してつながる縁について迫ります。

この記事を読む