福岡で万葉の旅びとになろう!「万葉歌碑」をめぐるモニターツアー参加レポート

8世紀半ばに完成した日本最古の歌集「万葉集」。天皇や貴族から一般庶民まで、さまざまな人々が詠んだ4,516首もの歌が収められています。その万葉集の歌が刻まれた石碑「万葉歌碑」は全国各地に2,300基以上存在し、福岡県内には約140基あります。

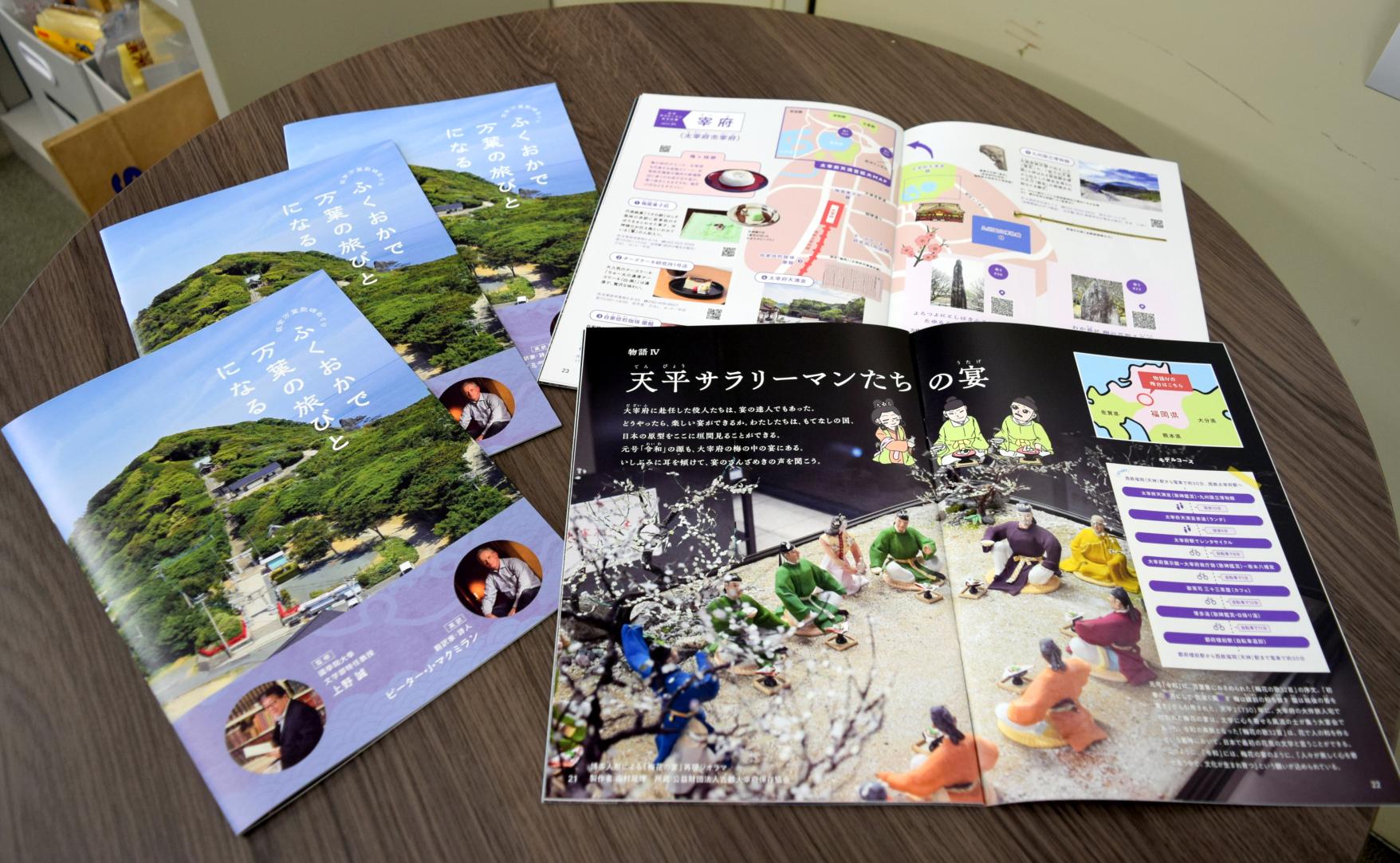

2025年3月、これらの万葉歌碑を巡りながら、県内の魅力的な観光スポットを紹介するパンフレット「ふくおかで万葉の旅びとになる~筑紫万葉歌碑めぐり~」がついに完成!4つのテーマ(物語)に沿ったルートを一気に回るモニターツアーを開催しました。パンフレットを監修した万葉集研究の第一人者で福岡県出身の上野誠先生(國學院大學文学部教授)も同行し、万葉びとが訪れた地、目にした風景を実際に体感しながら、歌の「こころ」を詳しく解説してくれました。

※以下の記事中、★印の歌の現代語訳は、パンフレットに収録されている上野先生の新訳です。

綿積(わたつみ)神社

草枕 旅を苦しみ 恋ひ居れば 可也の山辺に さ男鹿鳴くも(巻16・3674 壬生使主宇多麻呂)★

草を枕とする旅 その枕に苦しんで恋わびていると……可也の山辺に雄鹿が鳴いているではないか――

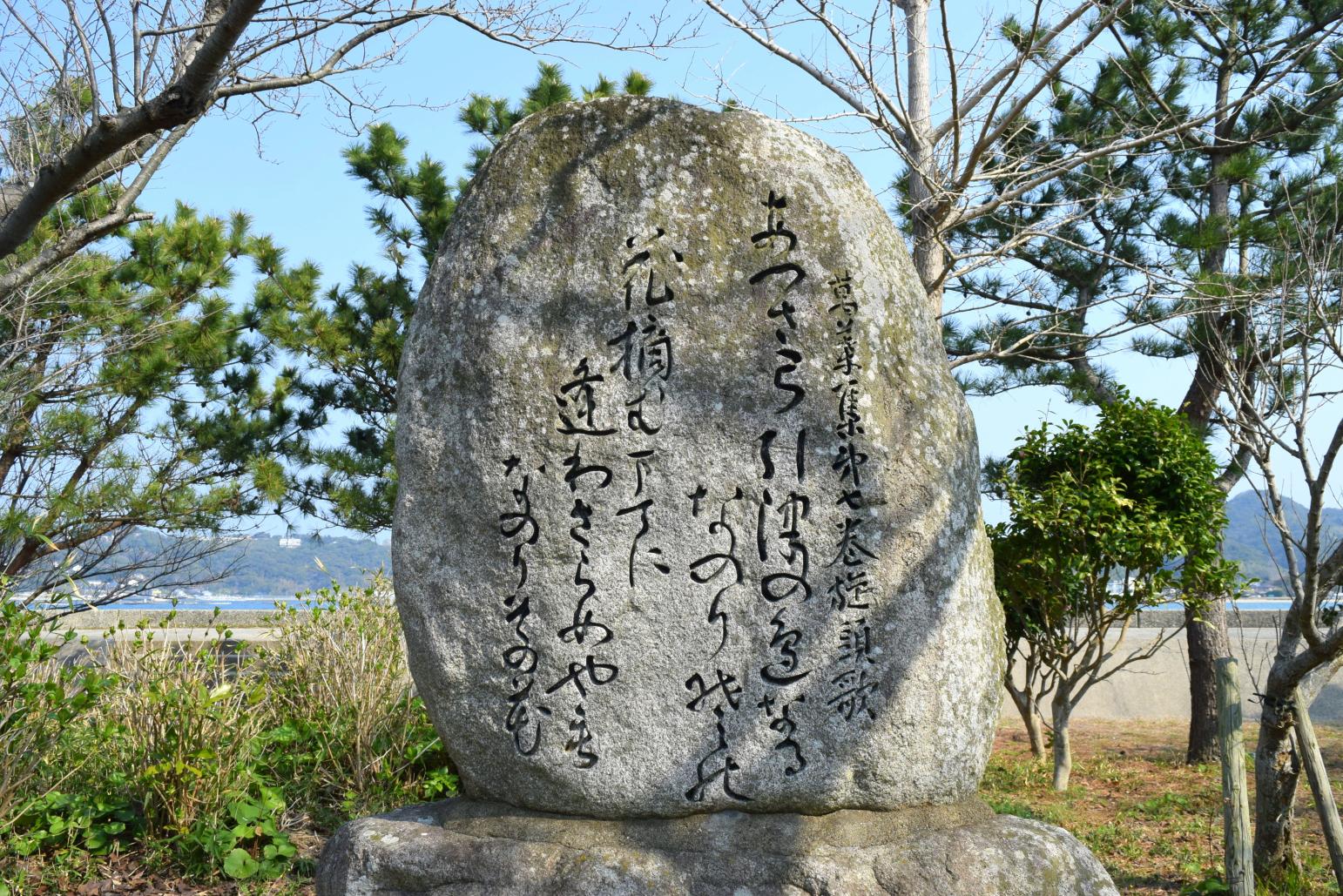

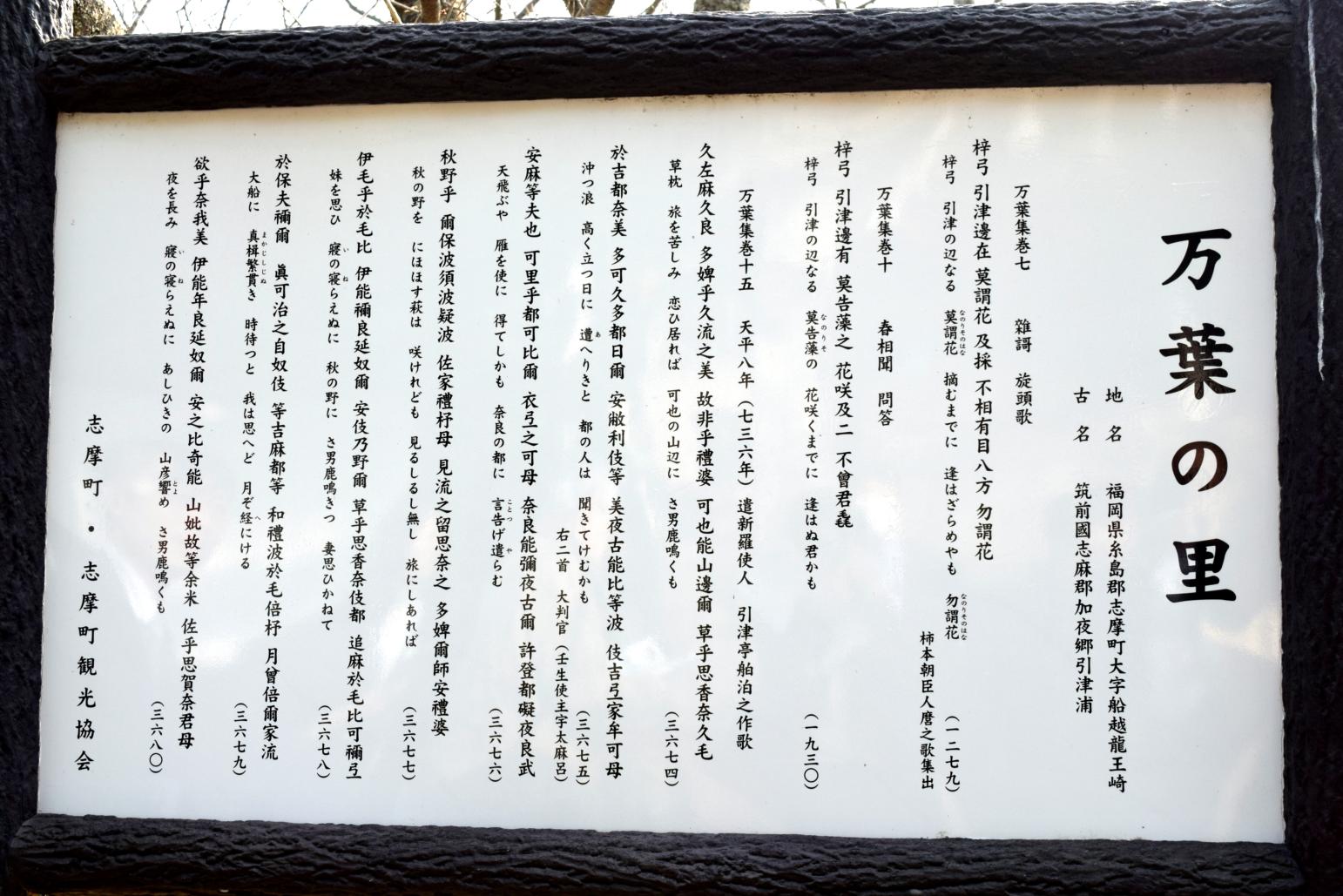

あづさ弓 引津の辺なる なのりその花 花摘むまでに 逢わざらめやも なのりその花(巻7・1279 柿本人麻呂歌集出)

梓弓を引く、引津のほとりのなのりその花よ。花を摘むまでは逢わないということがあろうか、なのりその花よ。

綿積神社と万葉の里公園。万葉歌碑2基と、万葉集に出てくる植物を集めた花壇や広場が整備されています。この地では7首の歌が詠まれました。

御宿はなわらび

昼食は宗像市の温泉旅館「御宿はなわらび」で季節の会席料理。新鮮な刺身や旬魚のしゃぶしゃぶ、自家製いかしゅうまい、ふぐの唐揚げなど、港町ならではの海の幸が盛りだくさんでした。

宗像大社

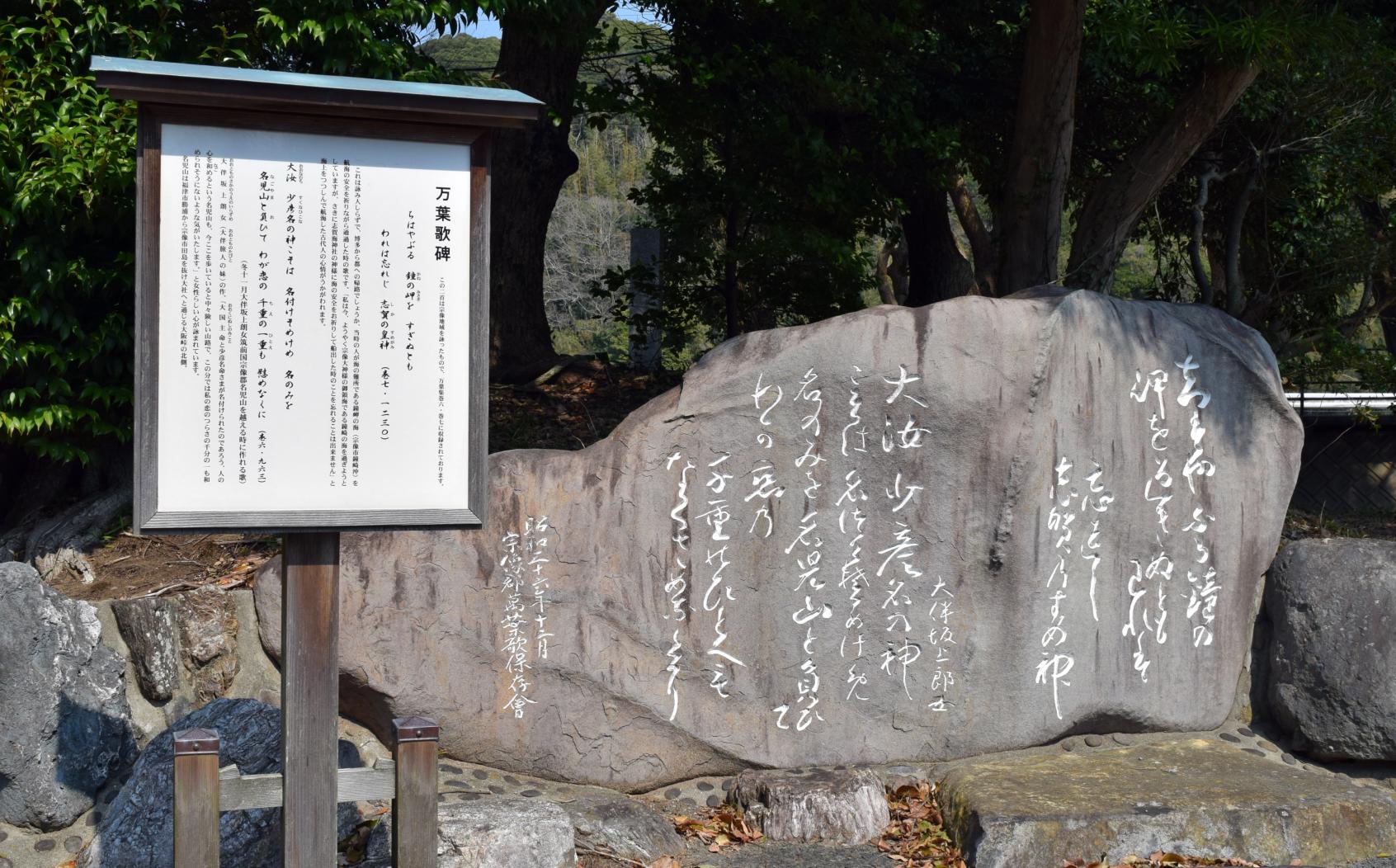

(右)ちはやぶる 鐘の岬を 過ぎぬとも われは忘れじ 志賀(しか)の皇神(すめかみ)(巻7・1230 作者不詳)★

ちはやぶる鐘の岬は過ぎ去ったけれど……我は忘れまい 志賀の皇神のことは――

(左)大汝(おほなむち)少彦名(すくなひこな)の 神こそは 名つけそめけめ 名のみを 名児山(なごやま)と負ひて わか恋の 千重のひとへも なくさめなくに(巻6・963 大伴坂上郎女)★

大汝 少彦名の神々が名付けのはじめというけれど……名前だけだ 名児山といっても 我が恋の千に一もなぐさめてくれることはない――

宗像地域を詠んだ2首。大伴坂上郎女(おおとものさかのうえのいらつめ)は大伴旅人(おおとものたびと)の異母妹で、大宰府の旅人のもとに出向き、同居しながら旅人の息子の家持(やかもち)らを育てました。平城京への帰路、名児山を越える時に作った歌です。歌碑は宗像大社の第2駐車場内にあります。

織幡神社(鐘の岬)

宗像大社の歌碑に刻まれている作者不詳の歌は、ここ鐘の岬を詠んだもの。鐘の岬は海の難所で、宗像の海神が支配する海であり、宗像の海人が守る海でもありました。展望所から眺める青い海の絶景!

佐屋形山の中腹に建つ社殿の左手奥の細い道をさらに登っていくと、こぢんまりとした展望所があります。天気がよければ、ここから沖ノ島が見えるかも?! 境内のいたるところに猫がくつろいでいて、とても癒やされました。

大宰府政庁跡

やすみしし わご大君の 食国(をすくに)は 倭(やまと)も此処も 同じとぞ思ふ(巻6・956 大宰帥 大伴旅人)

私がお仕えする大君が、安らかにお治めになる国は、中央の大和もここ大宰府も同じ、異なることはないと思っている。

正月(むつき)立ち 春の来たらば かくしこそ 梅を招(を)きつゝ 楽しき終へめ(巻5・815 大弐紀卿)★

来年また正月となって春がやって来たなら……このように毎年梅さんを迎えて歓を尽くしましょうぞ――

「梅花の宴」で詠まれた32首のうち1首目。作者の大弐紀卿は大宰府の次官で、この宴の主賓でした。また来年も、と言わずにいられない宴の楽しさが伝わってきますね。

奈良・平安時代に地方最大の役所だった大宰府。九州を統括し、日本の外交と軍事の一翼を担っていました。その大宰府の長官として赴任してきたのが大伴旅人です。梅の花をめでて和歌を披露し合う「梅花の宴」を開くなど、新たな文化が生まれる場所でもありました。

政庁跡には大宰府の大きさをしのばせる立派な礎石が残っており、国の特別史跡に指定されています。そこを中心に周辺の役所跡も復元され、緑豊かな史跡公園として整備されています。春には約100本の桜が満開になり、花見とともに史跡散策を楽しめます。

大宰府展示館

史跡公園の入り口付近にある大宰府展示館では、大宰府政庁跡の発掘調査で出土した平安時代の遺構の一部を保存・公開しているほか、さまざまな出土品や復元模型の展示、ビデオ上映などを通して、大宰府の歴史と文化を紹介しています。博多人形で再現された「梅花の宴」は必見!人物の表情や衣装、料理、梅の花びらや庭の石など、細部まで丁寧に仕上げられており、当時の華やかな雰囲気を今に伝えています。

坂本八幡宮

わが岡に さ男鹿 来鳴く 初萩の 花嬬(はなつま)問ひに 来鳴くさ男鹿(巻8・1541 大宰帥 大伴旅人)

私が住む岡に牡鹿が来て鳴いている。今年初めての萩の花が咲き、牡鹿がやってきて妻問いをしていることよ。

元号「令和」の由来となった「梅花の宴」は、大宰府の長官だった大伴旅人の屋敷で開かれたといわれています。その邸宅の有力な候補地の1つが、大宰府政庁跡の北西にある坂本八幡宮付近です。

初春の令月にして気淑(よ)く風和(やわ)らぎ 梅は鏡前の粉を披(ひら)き蘭は珮後(はいご)の香を薫らす

新元号が定められた2019年の秋は、境内に御影石製の「令和」の石碑が建てられました。新たな観光スポットになっています。

いかがでしたか?ここで紹介した万葉歌碑はごく一部ですが、この福岡で万葉びとが何を見聞きし、どう感じていたか、思いをはせてみるものいいですね。

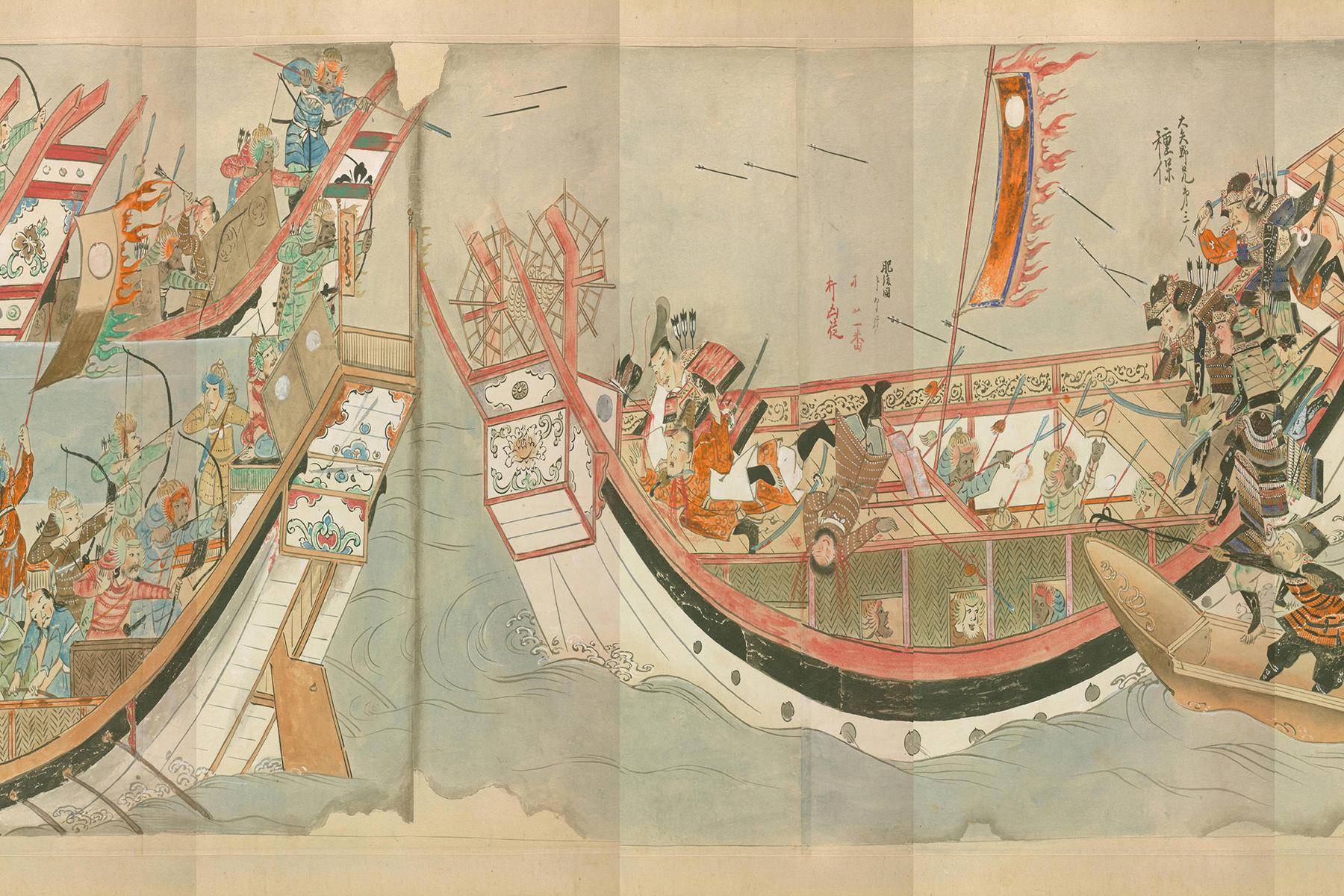

観光パンフレット「ふくおかで万葉の旅びとになる~筑紫万葉歌碑めぐり~」では、「遣新羅使」「祈り」「恋」「宴」という4つのテーマを設定し、万葉歌碑22基を紹介しています。もちろん上野先生による、分かりやすくて面白いと評判の現代語訳と解説付き!さらに、万葉歌碑と併せて訪れたい関連スポットや周辺の観光スポット、グルメ情報も満載です。

4月から県内各地で配布されますので、ぜひ手に取って古代のロマン周遊を楽しんでください。

地図はこちら

Google Mapの読み込みが1日の上限を超えた場合、正しく表示されない場合がございますので、ご了承ください